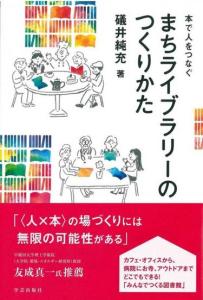

本を開きて人が来る、磯井純充『本で人をつなぐ まちライブラリーのつくりかた』(学芸出版社)書評

2015/12/01

中学生の頃『耳をすませば』に憧れ、蔵書が凄い図書室を持つ高校(自分にとっては非常にレベルが高かった)を目指し、苦労の末に見事合格。

そして・・・プライバシーの観点から貸出カードに本名なんて書くわけないよという司書の一言に初日から絶望したことを昨日のことのように覚えている。

あの作品に憧れた理由を今になって考えると物語を媒介にして物語が始まる感覚に当時の自分は心惹かれたからだと思う(中学も図書室があったはずだが中学は色々と設定が詰んでいたのでそこで物語を始める気はなかったと思われ)

実際、大学で読書会に参加し本を媒介に交流が盛んになるのを見て、書籍によるコミュニティ作りは物語が発生しやすいと強く確信した。

それでも大学を卒業した後では一からこうした場を作るのは運営や人手、目的の有無および情熱の不足から「無理!」と思っていたのだが今回取り上げる磯井純充『本で人をつなぐ まちライブラリーのつくりかた』(学芸出版社)は「いや、そんな大きな構想や先のことを考えるより、まず身近なところから実践は出来るじゃない」ということを教えてくれた。

本を介してのコミュニティ作りを豊富な実践例とともに描いたこの書籍、カフェやオフィスにライブラリーを併設するのは想像できる、でも病院やお寺にライブラリーを作ったと聞けば「え!?」と驚くと思う。

別に奇をてらっているわけではない。例えば「滝井病院」という透析センターの例では長時間治療する透析患者の触れあいの場としてライブラリーを創設したことが書かれている。本を手掛かりに健康に関するセミナーを開いたことで専門医師と患者の双方向的なコミュニケーションを取ることが出来たことを述べる著者。

小さいコミュニティだからこそ、その利点を生かし細かな積み重ねによって豊かな人間関係を築くことが出来るのだ.

この本を書いたのがもともとは「アーク都市塾」という文化的に大きな事業を推進していた人物だというのが興味深い(会員制の私塾はのちに「六本木ヒルズ」にある「アーク・アカデミーヒルズ」という会員制の図書館へと繋がっていく)

企業と文化の融合という響きは良い、予算の面からやれることは多数ある。その反面、赤字続きの場合は企業の業績が悪化したら事業が打ち切りになることもあり、場を作って人を集めるのではなくどう場を維持するかといった目的と手段が逆となる本末転倒な例も数が多い。また会社の人間である以上は上からの指示には従わねばならない。配置換えで自らが作ったその「場」から離れなければならない寂しさ・・・。

著者は実際にこれらを経験したからこそ自分で場を作ることの重要性を説く。誰かがすべてを用意するのではなく皆が運営に回ることが出来て、やりたいことがやれるようなコミュニティ。

その集大成こそ「まちライブラリー@大阪府立大学」である。

自分はページがここに差し掛かった時思わず「なるほどっ!」と膝を打った。

大阪府立大学に市民参加型のライブラリーを作るという計画に携わることとなった著者だが、しかし「まちライブラリー」の趣旨が伝わらず、大学図書館という固定観念から新しいアイデアへの予算もすんなりとは下りない。

そこで著者は逆転の発想をする。

予算がなく、本もなく、人手もないという「空白」の状態を逆手にとって、蔵書ゼロ冊からライブラリーを出発させることにしたのだ。

大学のなかに大学の手を離れた「市民が作る図書館」を作るための方法が画期的である。

まず利用者はこのライブラリーの無料の会員になったあと(入館するためのICカードは必要。現在3000円とのこと)この場所を使って小さな10人以下のワークショップを実施する。その際に主催者や参加者が持ってきた本がイベント代で、ワークショップの後で一冊ずつその本に感想を書き、チームごとに割り振られた本棚へと寄贈していくのだ。つまりゼロから本棚を育てていくという発想である。(酒がテーマだったら日本酒の瓶などテーマごとにその本棚をわかりやすくするための物を入れても良い。)

本書に関して欲を言えばそれぞれの活動でどんな本が収蔵されたのかを少し掲載してほしかった気もするが、それこそ興味を持ったのならば実際に足を運んでみるチャンスと思い直した。豊富な実践例は魅力的であり「まちライブラリー」は今後ますます盛んになる注目の活動なのは間違いない。

<学芸出版社は最近コミュニティに関する書籍を数多く出版していて注目の出版社>

【関連記事】

関連記事

-

-

ビジネス書中毒に注意せよ!『読書で賢く生きる。』(ベスト新書)感想

中川淳一郎・漆原直行・山本一郎という著者の名前がなければ『読書で賢く生きる。』と …

-

-

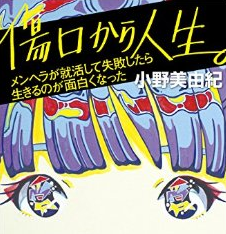

武器を理解せよ傷を理解せよ、小野美由紀著『傷口から人生』(幻冬舎文庫)書評

本の正式名称は『傷口から人生。メンヘラが就活して失敗したら生きるのが面白くなった …

-

-

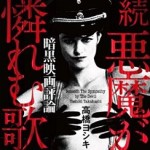

【書評】闇があなたを見ている『続悪魔が憐れむ歌』(高橋ヨシキ著、洋泉社刊)

光と闇に分けられない曖昧な部分が描かれた映画、そこに目を向けるという点でこの続編 …

-

-

【未掲載書評】斉藤守彦著『映画宣伝ミラクルワールド』(洋泉社)~観客に魔術をかけた者たち~

お前のは書評じゃなくてレジュメだと言われて、確かに詰め込みすぎ感はあるということ …

-

-

工藤啓・西田亮介『無業社会』評~根性論からの脱却~

朝日新書『無業社会』工藤啓・西田亮介(著)を読みながら、他人事じゃないという強い …

-

-

【書評】青ペン効果。信じるか信じないかは・・・『頭がよくなる 青ペン書きなぐり勉強法』(相川 秀希・KADOKAWA/中経出版)

『頭がよくなる 青ペン書きなぐり勉強法』(相川 秀希・KADOKAWA/中経出版 …

-

-

名言も豊富!大笑い読書漫画、『バーナード嬢曰く。』感想

本についての漫画や小説は面白い。物語形式でその本についての思い入れを語ってくれる …

-

-

スヌーピー95変化!貴重な写真集『スヌーピーインファッション』(リブロポート)

ずっと見たかった『スヌーピーインファッション』をようやく入手。 ええ、たまらなく …

-

-

貞子は実在した!?『映画で読み解く都市伝説』(ASIOS・洋泉社刊)

呪い、陰謀、超能力、アポロ計画、UFO、超古代文明……。 これらの題材は映画とい …

-

-

人類を存続させる思いやり『中原昌也の人生相談 悩んでるうちが花なのよ党宣言』(中原昌也、リトル・モア)感想

「中原昌也」の「人生相談」、タイトルの段階でこの本は面白いに決まっているが、最初 …