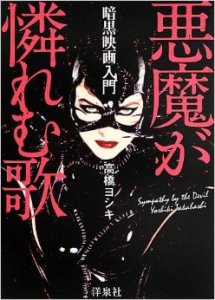

闇にさらなる闇を当て、高橋ヨシキ『悪魔が憐れむ歌』(洋泉社)書評

2016/06/08

字面から連想されるイメージとは異なり「悪魔主義者」とは絶対的権威を認めず、凝り固まった価値観に対して転覆をしかけるものたちのことだ。

彼らは知っている。自らも含めて人間は等しく愚かであることを。だからこそ「灰色」や「黒」の存在を認めずに自らを「白」であると疑わない人々を糾弾する。

そしてその目をもって一般的な映画史では見落とされている作品に再び闇を当て活性させる作業こそ悪魔主義者・高橋ヨシキの暗黒映画評論であり『悪魔が憐れむ歌』はそれをまとめた文章である。

高橋ヨシキ=悪魔主義者の視点の斬新さ

悪魔主義の視点で語られる意見はすべてが新鮮だ。

例えばモンド映画(観客の見世物的な好奇心を刺激する猟奇的なドキュメンタリー)の巨匠ヤコペッティについて。一般的には既に過去の作家、ある意味では軽んじられている彼の作品を細かく分析し、実際に監督本人へインタビューをすることでわかるのは映画に溢れる強いジャーナリズム精神の存在である。自らの属する文化をも等しく視野に入れた異なる文化への批判は、彼の人間という種に対する「やれやれ」という感覚とユーモアによって成り立っていたのだと判明する。

だからこの記事の後で、高橋ヨシキは和歌山県太地町のイルカ追い込み漁を描き問題となった『ザ・コーヴ』に対してこう喝破する。一方の文化からしか物事を見てないプロパガンダのようだが日本人への配慮をして敵をつくらない点でプロパガンダですらない生ぬるいモンド映画だと。

「コロンバイン高校銃乱射事件」についての文章ではさらに悪魔主義者の本領が発揮される。『ボウリング・フォー・コロンバイン』の監督・マイケル・ムーアのような見方ではなく、事件の詳細なレポートを見ることで犯人が学校や大衆の偽善を嫌い、人種差別に否定的でありながらもナチスのエリート主義に惹かれていったという事実を克明に記述していく。

著者は「強い意志」によって社会は変革できると信じた彼らに対してのシンパシーを感じつつも、自らの弱さを隠蔽し間違った「意志」に惹かれた悲しさを表明し、体育会系による文化系いじめといったわからやすい話に回収させることを拒否する。

『悪魔が憐れむ歌』の意味

ここでようやく『悪魔が憐れむ歌』という題名の意味がわかるだろう。高橋ヨシキは暗黒面に魅入られたものたちを断罪しない、憐れむのだ。それが最高潮に達するのは『バッドマン・リターンズ』について論じた<キャットウーマンという暗黒>である。本当にこの文章は、素晴らしい。

『バッドマン リターンズ』はぼくにとって最も重要な映画の一本である。この映画が内包する<意味>の豊かさ、この映画が観客に突きつけた問題意識の多様さは驚くべきものだ。(本書より引用)

会社という男性社会の前で褒められるのは珈琲の味だけ、家に帰れば香水で女性性を高めろという広告に囲まれ、親には良い家庭を持てと言われる女性がいかにキャットウーマンとなるか、映画のディティールがいかに物語に影響を与えているか、それをこの評論は丁寧に追っていく。この作品をもう日常に戻ることのできない悲劇的な恋愛映画と見る文章には何度読んでも本当に悲しくて涙が出る。

高橋ヨシキの熱量、この時代において必要な事とは

『エクソシスト』は実話からインスパイアされたというがそれは本当なのか?、『ブレードランナー』の詳細なカットシーン研究で見えてくる真相…、遠い昔アナキン・スカイウォーカーがジェダイ騎士団を皆殺しにする…から始まる様々な映画に描かれた残酷なことを年表としてまとめあげた「人類愚行の映画史」

これら数々の文章に溢れる熱量は、映画には良きにせよ悪しきにせよ人を動かす力があるという確信によって支えられている。映画という人工的な存在にときおり現れる「闇」によって確固たるものだと思ってた世界が崩れる経験。本書を貫くもう一つのパワーは、そのようなことを一切考えず人に影響を与えない作品を何のてらいもなく量産し、ポリティカル・コレクトネスを守っていればそれでよしと考えてる人々や映画への怒りである。

高橋ヨシキは今日もどこかでそれらの映画を見て「やれやれ」とため息をついて、怒りを覚え、次はどの暗黒映画に闇を当てようかと準備しているはずだ。

【関連記事】

関連記事

-

-

人類を存続させる思いやり『中原昌也の人生相談 悩んでるうちが花なのよ党宣言』(中原昌也、リトル・モア)感想

「中原昌也」の「人生相談」、タイトルの段階でこの本は面白いに決まっているが、最初 …

-

-

【書評】皿々に召還せし、人々の記憶『ラブレーの子供たち』(四方田犬彦・新潮社)

流石新潮社、豪華だわ…と思いながら四方田犬彦『ラブレーの子供たち』を読み進めた。 …

-

-

映画への畏怖を叩き込まれる名著『淀川長治 —カムバック、映画の語り部』(河出書房新社)感想

最近は映画について書くことに悩んでいて、単体の映画について善し悪しを言うよりも。 …

-

-

スヌーピー95変化!貴重な写真集『スヌーピーインファッション』(リブロポート)

ずっと見たかった『スヌーピーインファッション』をようやく入手。 ええ、たまらなく …

-

-

傑作の影にクソもあり、メガミックス編『傑作!広告コピー516』(文春文庫)書評

「需要が違うんだから」と女性に言い放つクソ男の台詞とその的外れなダサい広告のせい …

-

-

【書評】家庭科を食らえ!『シアワセなお金の使い方 新しい家庭科勉強法2』(南野忠晴、岩波ジュニア新書)

「ああ学生時代もっと勉強しとけば良かった」 こんな言葉に巷で良く出会う。「どの教 …

-

-

pha著『ニートの歩き方』(技術評論社)評~走らない生き方~

前回の記事『無業社会』の書評で働いてないことへの抑圧を軽減することも重要である。 …

-

-

【私的印象批評】底を求める/書くことの業『赤目四十八瀧心中未遂』(車谷長吉、文春文庫)

車谷長吉の直木賞受賞作『赤目四十八瀧心中未遂』は、主人公である「私」が数年前に地 …

-

-

斉藤守彦『映画宣伝ミラクルワールド』書評~邪がまかり通る!~

過去の映画について何故ここまで話が通じるのか 雑誌『映画秘宝』を読むたび&ゴー …

-

-

村上春樹語る!川本三郎まとめる!貴重な映画本『映画をめぐる冒険』書評

村上春樹の貴重な本といえば若いころに村上龍と対談した『ウォーク・ドント・ラン』が …

![ザ・コーヴ [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51zu-m7Iy4L._SL160_.jpg)