魂の戦士を集めろ!映画「ホドロフスキーのDUNE」評

2015/11/26

世の中には作品が人生に決定的な影響を与え、それに付きまとわれてしまう「カルト映画」と呼ばれるジャンルがある。

優れた名作も人生に影響を与えるが、それは付きまとわれるという闇の感覚ではない。カルト映画とは何が優れているかすぐには断定できず、モヤモヤしたまま彷徨っていると同じようにモヤモヤしたものたちと出会い、それについて語るうちにある種のエネルギーが発動していくような、そんな秘密めいたものがセットとなっている。それは他の人が知らない作品を見ていることへの快感という、ただのマイナー趣味とも違う。

また、不味いラーメン店にわざわざ行って笑いながら不味い不味いと騒いだり、俺は案外好きだよなどという斜に構えていくような映画鑑賞とも異なる。それは一時的な消費で後の世にまでつづくものにはならない。

カルト映画とカルト映画らしきもの、両者の違いはなんだろうか?

答えは、この映画『ホドロフスキーのDUNE』を見ればわかる。

一言で言うならば、作り手が「本気」かどうかということだ。

映画『DUNE』について

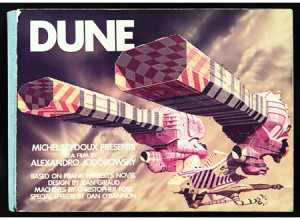

映画『DUNE』は、1984年デヴィット・リンチによって製作された「失敗」映画だ(この映画のファンも多いがデヴィット・リンチ本人の「不十分な作品」という評価を含め一応そういうことにしておく)、原作は1965年に刊行されたフランク・ハーバードの『砂の惑星』から始まる一連のSF小説であり、惑星「アラキス」=デューンでしか産出されない不老不死の薬の原料「メランジ」をめぐる物語なのだが膨大な設定や用語ゆえにその壮大なストーリーを要約するのは不可能に近い。

実は『DUNE』の監督はもともとデヴィット・リンチではなく、あのカルト映画の代名詞である『エル・トポ』や『ホーリーマウンテン』の監督であるアレハンドロ・ホドロフスキーがクレジットされる予定だった。

今回紹介する『ホドロフスキーのDUNE』はそのホドロフスキーの作るはずだった未完の映画について関係者が語るドキュメンタリー映画である。面白さは限りない、そして優れたドキュメンタリーがそうであるように対象に関しての事前情報がなくても楽しめるテーマ性に満ちた作品だということだ。

魂の戦士たち

メビウス、ギーガー、ピンク・フロイド、マグマ、ダリ、ミック・ジャガー、オーソンウェルズ、綺羅星のごとく輝く人名。彼ら全員がこの映画には関わっていたと言う事実をこの映画で初めて知った。

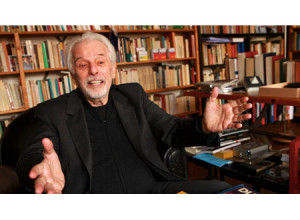

今でこそ、ホドロフスキーといえばカルト映画の巨匠という呼び方ができるが当時は「ホーリーマウンテン」がフランスでヒットしたばかり、まだまだ知名度はなかった。

この映画の面白さはそんなホドロフスキーがともに映画を作る人たちを「魂の戦士」と呼び、世界中から有名無名問わず才能のある本気の奴らを、同じく本気なホドロフスキーの情熱をもって彼らを口説き落としていくという「七人の侍」であり時には「幻魔大戦」のような奇跡の人材発掘物語である点だ。メールもネットもない、コネもない、たまたま出会ったという、奇跡のようなチャンスを逃さず口説き落とす作法の面白さ。

例えばピンク・フロイドと初めて出会った時には彼らがビックマックを食べていることにキレて、世界を変える映画の話だ!ビックマックなんか食べてるんじゃない!と一喝したエピソードとか、シュールレアリスムの巨匠サルバトール・ダリに皇帝役をやらせるため彼に四六時中つきあい、謎かけのような試練につき合わされるエピソードなんて歴史の1ページを見ているようで感動に震えてしまう。

そう、それはまさしく歴史を変える映画だった。

ホドロフスキーの本気

「本気の奴にしか本気の奴はついてこない」、「奇跡は起きるものではなく起こすもの」というありふれた思想をそのまま体現しているホドロフスキーは映画をビジネスと捉えず芸術として見ている、「映画で世界が変わる!」、反資本主義をどこまでも作品に反映させる彼は他者のために生き、他者の力を引き出す導師のような存在である。一筋縄ではいかない「魂の戦士たち」をホドロフスキーは毎朝スピーチすることで鼓舞していた。自分たちのやっていることが世界を変革させるのだと。

だが、映画は失敗した。

いったい「DUNE」に何が起こったのか、どこまで完成していたのか、なぜ失敗したか?

当時噂だけが先行していたこの未完の大作についてすべてが明らかになった時、この映画のテーマが見えてくる。「DUNE」は失敗した、しかし、そもそも失敗するとはどういうことか?すべての情熱を注ぎこんだホドロフスキーはその失敗をどう乗り越えたか、「DUNE」の失敗は世界に何を残したのか、最後の15分、映画館場内は感動と笑いと興奮に包まれていた。

負けたとしてもその道のりが後世に大きな影響を及ぼす、そこに強がりはないだろう(いや少しあるか、難しい)ホドロフスキーの「DUNE」はまさしく世界を変えたのだ。そして冒頭の話に戻る、結局カルト映画として残るものは観客は阿呆だ馬鹿映画だと笑っていたとしても、作り手はとことん自分の思想に本気なのだということだ。それがカルト映画を目指して作られた映画とカルト映画との大きな違いなのだ。

TCエンタテインメント

売り上げランキング: 5756

*ちなみにカルト映画の原型は諸説あるが1970年代初頭のアメリカで生まれた「ミッドナイト・ムービー」がそれを決定づけたと言われている。ベトナム戦争にはじまるアメリカの既存の価値観への反抗は若者を真夜中の映画館に駆り立てた。普通の商業映画では見ることが出来ない独自の価値観を持った映画を上映する場所、それを「ミッドナイト・ムービー」と呼んだ、アレハンドロ・ホドロフスキー『エル・トポ』、ジョージ・A・ロメロ『ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド』、ペリー・ヘンゼル『ハーダー・ゼイ・カム』、ジョン・ウォーターズ『ピンク・フラミンゴ』、リチャード・オブライエン『ロッキー・ホラー・ショー』、デイヴィット・リンチ『イレイザーヘッド』、今に至るまで多大な影響を残すこれらの作品が当時どのような衝撃を持って受け止められたかは『ミッドナイトシアター』というドキュメンタリー映画で見ることが出来る。

ミッドナイトシアター(ニコニコ動画より)

【関連記事】

関連記事

-

-

【映画感想】すべての終わりの目撃者となれ!『戦慄怪奇ファイル コワすぎ!最終章』

(ネタバレしかない) GWはずっと白石晃士監督作の映画を連続鑑賞。そして最終日に …

-

-

『劇場版アンパンマン ゴミラの星』はシリーズトップクラスの感動作

相も変わらずの体調不良が続いて、真剣に画面に集中すると熱が上がってしまうので「も …

-

-

『007スカイフォール』における英雄の詩について

Thongh much is taken, much abides ; and …

-

-

映画『フィフティ・シェイズ・オブ・グレイ』雑記(ネタバレあり)

グーグル広告の基準でいえば、アダルト系の文章はあまりおススメはしませんよ、とのこ …

-

-

アレクセイ・ゲルマン『神々のたそがれ』に関してウンベルト・エーコは何を言ったのか(未解決)

「アレクセイ・ゲルマンに比べればタランティーノは、ただのディズニー …

-

-

映画クレヨンしんちゃんの最新作は歴代屈指のエグさ(少しネタバレ)

劇場でこのポスターを見た時から、「泣かせる気満々じゃないか・・・」と自分の中でハ …

-

-

ひたすらしょーもない映画『シェアハウス・ウィズ・バンパイア』を見たボンクラの感想

*ネタバレはありますが、面白い部分は出来るだけ触れてないようにしてます。 &n …

-

-

夏の終わりに見るべき劇場未公開の傑作青春映画『プールサイド・デイズ』

『プールサイド・デイズ』、原題は「The Way Way Back」 リゾート地 …

-

-

【映画感想】『映画クレヨンしんちゃん オラの引越し物語~サボテン大襲撃』は良質なパニックムービー!!

(後半にネタバレ含んだボンクラ達の対談です。ネタバレ箇所はわかるようにしています …

-

-

「あなたは騙される」はもう勘弁。かと思いきや…『パラドクス』映画感想(ネタバレ含)

予告編の騙される!というコメントに騙されて何度こういう映画を見てしまうのだろう。 …

![ホドロフスキーのDUNE [Blu-ray]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51uq7lcVp3L._SL160_.jpg)